トレーナー養成講座

トレーナー養成講座

トレーナー養成講座全12回

※第14期(2024年度)体験レッスン受付中!

(体験レッスンは年に一度のみ開催です)

【体験レッスン受講資格】ピアノ講師、ピアニスト、音大生

(音大卒歴不問、演奏レベル不問)

【トレーナー養成講座 内容】

①ピアノ脱力法メソッド(最上級編)実践

・・10カ月かけて、ご自身が上級編の身体の使い方を身に着けます

・・講師の方は教え方を実践しながら、同時に生徒さんへの成果を出していきます

- 床(脱力トレーニング)

マインドフルネスとして心身浄化、イメージ力を強化

いつでもすぐに筋肉をゆるめられる

身体の中に自在な支えを作る

呼吸が連動する身体を作る

股関節と肩関節が連動し全身が連動する身体を作る

- 椅子(脱力とフィンガートレーニング)

超基本の支え作りの徹底

上級テクニックに対応できる手指と身体の支え作り

手指の拡張と独立分離

様々な音色を作るための手指作り

自分でメンテナンスできるトレーニング習得

- 鍵盤(フィンガートレーニング)

腕の重さを使った、脱力の基本奏法の徹底

芯のある音を作る、指の独立分離と一本荷重

打鍵と離鍵のスピードを最大限アップ

固定奏法の基本としてのスケール・アルペジオ

速度アップ時のスケール・アルペジオ

②指導用ピアノ脱力法メソッド実践

レッスンに5分導入~本格指導

- 立位(脱力トレーニング)

- 椅子(フィンガートレーニング)

- 鍵盤(フィンガートレーニング)

(年齢別、初心者用、中上級者用)

③表現のための100奏法テクニック実践

- 基本のフレージング

- 基本の手指の使い方

- トリル、トレモロ

- スタッカート

- ポジション移動

- 耳を鍛える

- 部位別打鍵法:全身、上半身、肩、腕、手、指

- 固定と脱力

- 固定イレギュラー

- 打鍵スピード、角度、接地面を数値化した音色の作り方

- 作曲家別音色の作り方

- ppとff

- 重度

- 離鍵

- スケール・アルペジオ

- お椀奏法

- うちわ奏法

- 7種類のペダルの使い方

- 腰の使い方、脚の使い方

- 全身の身体の使い分けによる音色の変化

- エネルギー伝達による全身の使い方と音の響かせ方

- 導入教材『にじのねいろ』を使った幼児初心者指導手順

④パーソナルオリジナルレッスン

- 全身から指先の曲中での具体的な使い方

- 100奏法の曲中での具体的な使い方

- 弱点の強化

- 弾きぐせのあぶり出しと改善

- 欲しい音楽表現のための具体的な手法

- 音楽を味わって深く表現する手法

- 作曲家ごとの表現方法と弾き方の違い

- 個人に合わせた今必要なこと

- 個人に合わせた今できる奏法と表現方法

- 個人に合わせた必要な身体を整える方法

<第13期(2023年度)Zoom&東京 全12回お申し込み受付中!>

【受講資格】ピアノ講師、ピアニスト、音大生

(トレーナー養成講座体験レッスンを受けたことのある方)

(公認トレーナーからレッスン、講座を受けたことのある方)

【定員】6名

【日程】2023年9月~2024年6月まで 全12回

【時間】Zoom---9:30~16:30

(平日での1日で開催)

東京会場---10:00~19:00

(土、日、祝日での2日間合宿形式または1日ずつの開催)

※Zoom8日間、東京での実地4日間となります。

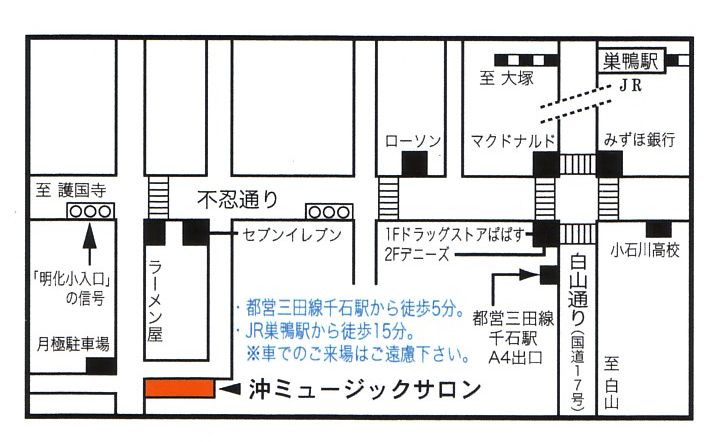

【会場】沖ミュージックサロン

東京都文京区千石1-17-6

都営地下鉄三田線千石より徒歩5分、JR山手線巣鴨より徒歩15分

尚、講座日程は、受講者の方々がすべて参加できるよう調整します。また、あらかじめ相談の上で日程変更することがありますのでご了承ください。

また、時間は前後する可能性があります。

【受講料】658,000円(分割納入可)

(モニター受講価格、一括払い価格があります

詳しくは体験レッスンでお聞きください)

→体験レッスンの詳細・お申し込みはこちらから

※受講料と講座内容は予告なく変更することがあります

※修了した方は、ピアノ脱力法メソッド®︎公認トレーナーグループに所属することができます。(セミナーを行う場合や、ピアノ脱力法メソッド®︎主催のセミナー講師となるには、ピアノ脱力法メソッド®︎公認トレーナーとして、一年に一度の研修にて最新のメソッドに更新していく必要があります)

過去のトレーナー養成講座セミナー実績

- 『トレーナー養成講座全10回』

2014年度 第1期東京、第2期大阪

2015年度 第3期東京、第4期大阪、第5期スカイプ

- 『トレーナー養成講座全11回』

2016年度 第6期スカイプ大阪、第7期スカイプ東京

2017年度 第8期スカイプ東京

- 『トレーナー養成講座全12回』

2019年度 第9期Zoom東京

- 『トレーナー養成講座全12回』

2020年度 第10期Zoom東京

- 『トレーナー養成講座全12回』

2021年度 第11期Zoom東京

- 『トレーナー養成講座全12回』

2022年度 第12期Zoom東京

- 『トレーナー養成講座全12回』

2023年度 第13期Zoom東京

トレーナー講座 感想

- トレーナー養成講座 各回の感想

『最終回は、最後の最後まで新しい内容があり、なんというか、刺激的な回でした。

各テクニックでは、先生方の前後の変化がとてもはっきり感じられたのが、感動でした。

今後の課題は、どんな生徒のどんな段階でも的確にトレーナー講座の内容を生かして指導できるよう、経験値を上げていくことです。

この講座を受ける中で、自分の中でテーマがはっきりしていました。

それは、「自由を手に入れていく事」です。

技術を手に入れることは、自由が増えていく事。

生徒たちが沢山の自由を手に入れられるよう、後押しできるようになりたいと思います。』

・・・S.M.先生

『トレーナー講座の充実感は何物にも変えがたいと感じています。

毎回盛りだくさんの内容に、新たな発見があったり、途方にくれたりしながら、ついていくことに精一杯だったように思いますが、読書に例えるなら、一般の講座は本の目次、トレーナー講座は本編を読んだくらい、私にとっては違うように感じています。

この講座を受けて本当によかった‼︎心から感謝しております。』

・・・M.H.先生

『音大に入り、張り切って技術的に難しい曲に取り組んだは良いものの、肩を壊し、毎日のように整体に通っていました。

最終的に腱鞘炎にまでなってしまい、コンクールも辞退して、このままではピアノが弾けなくなると、脱力法メソッドのトレーナー養成講座に参加することを決めました。

参加して本当に良かったです。

奏法を変えるのには長年の癖もあり、慣れずに演奏に失敗してしまったこともありましたが、少しずつしっくり来るようになり、あとから結びつくことが沢山出てきて、だんだんと自分のものになってくるのが分かりました。

もう肩の痛みは全く無く、腱鞘炎も治りました。

曲に生かしていくのには、これからも追求が必要ですが、それは実験的な楽しい作業なので、頑張れそうです。

心と演奏を結びつけることも、今回の講座でヒントを掴むことができました。

体重移動も、積極的に使うことで、楽に音量が出るようになり嬉しかったです。』

・・・Y.U.さん(音大生)

『先日は、かなり濃いラスト講座をありがとうございました。

曲の実践では、骨盤を後ろに引くことに苦戦しましたが、前傾よりも音が良く飛んで聴こえる感覚が分かりました。

欲しい音ほど後ろへ引くのは今までと真逆の発想でしたが、確かにこのほうが力みも取れて楽です。

これらのことを当たり前の如く定着出来るよう、地道に練習していきます。

今後は指導においても、引き続きメソッドを積極的に取り入れ、1年間で学んだことを、適所でアドバイスを出来るように努めていきたいと思います。

また生徒にとって、先生のように弾いてみたいと目標の存在となれるように自分自身の演奏力も磨いていきたいです。』

・・・T.K.先生

『今回もですが、やはり毎回トレーナー受講後は嬉しい成果が多々あります。

受講した翌日にレッスンに来たMちゃんは、今月末の発表会で、レガートとスタッカートのカラーが対象的な2曲で、その違いをいかに表現するかが課題でした。

ちょうどブルグミュラーで取り組んだ手首を使ったレガート奏法と、逆に固定をするスタッカート奏法を取り入れてレッスンしたところ、2曲がガラッとカラーが変わりました。

翌日、Mちゃんのお母さんからその日の夜にお家で演奏を聴いて別人の演奏に変化していて驚きました、というご連絡を頂きました。

本人が進化し、喜ぶ姿を見ることは、私自身の喜びです。

今回のブルグミュラーは自分の理解はもちろん、どんな風に伝えたら生徒さんに分かりやすいかを考えるとても気付きの多い回でした。

また普段は教室に勤めていても、他の先生のレッスンを見学する機会はないのですが、皆さんのレッスンを拝見して、それぞれが大切にしているものやカラーを感じることが出来て、とても興味深く勉強になりました。

またピンポイントレッスンで教えて頂いた、固定や立ち上げ、お椀奏法を実践したところ格段と音色が聴き取りやすくなりました。

自分の本番に向けて、引き続き練習を重ねて、自分のものにしていきたいと思います。

早速今日のレッスンでも生徒さんの指にふれ、力がほどけていく感じを客観的に確認できました。

ブルグミュラーは大変勉強になりました。

和音の弾き方も早速レッスンで実践してみましたが、効果覿面でした!

やはり、ブルグミュラーに入る前に独立・分離までをマスターさせた状態にすることが理想であり、そうすべきと思いました。』

・・・T.K.先生

- トレーナー養成講座 全体の感想

≪自分自身の演奏について≫

トレーナー講座受講中から、もっと言えば初回のセミナー受講後すぐから、自分自身の体感として演奏が楽になったと感じてはいました。

修了後すぐの頃は、師事している先生からも、弾き方がナチュラルになったねと声をかけていただいたり、音楽仲間から音が変わった、弾き方が変わったと言っていただいたりということが増えてきました。

修了後1年経過した最近の評価ですが、

『楽そうに弾いているのに、音がクリアに飛んでよく聞こえる。』

『間近で聴いていてもしんどくない。聴き続けていても耳が辛くない。』

(精神的にかなり繊細でピアノの演奏を近くで聴くのは苦手だという友人より)

『ピアノにしがみつかないで、客観的に冷静に弾いている。余裕がある。』

(激情型だった学生時代をしっている同期生よりw)

というような感想を多数頂いています。

自分自身の感覚としては、自ら何か表現しようとがんばらなくても、音そのものが音楽を語ってくれる、という感覚になってきています。

表現が難しいのですが、、、がむしゃらに没頭するのではなく、どこか冷静に指令者として音楽を統括している感覚、というのでしょうか。

それでいて、以前よりもさらにピアノを自在に操っているという実感があります。

長時間弾いていても疲れないし、短時間しか練習できなくても曲の仕上がりが格段に早くなり、また長期間弾いていなかった曲でも前よりもイメージ通りに演奏できると感じます。

≪生徒さんへの指導≫

手のフォームが悪い、音が乱暴、表現力が乏しい、音量が足りない、、、

生徒さん一人一人、様々な問題がありますが、具体的にどのように解決していくかという手段を色々と講じることができるようになりました。

大人の生徒さんも、全くの初心者の方から音大ピアノ科卒の方まで、色々な方が来られていますが、初歩の方にも専門家の方にも今まで、理論的で分かりやすい、こんな事は教えてもらったことがないなど、本当に満足して頂いています。

初歩の方、保育系のコードネーム伴奏レッスンの方、音大卒の方、趣味のピアノの方、それぞれにやっている曲は違うのですが、結局レッスンで言っていることはほとんど同じということにも最近気付き、脱力は曲のレベルに関係なくピアノを演奏する全ての方に共通で必要なものだなと再確認しています。

≪身体的な変化≫

年に数回、筋などを痛めて鍼灸院や接骨院に通うのが常でしたが、全く行く必要がなくなりました♪

気付くと歯を食いしばっていて、顎関節症もありましたが、全く気にならないし、

耳の後ろのリンパ節がしょっちゅうガチガチになって頭痛肩こりに悩まされていたのも、完全になくなりました。

反り腰で長時間立っていると腰が痛くてしょうがなかったのですが、骨盤を動かす感覚が分かったので、痛くなってきたら姿勢を整えることができます。

全くやせていないのに、顔が小さくなったとかよく言われます(笑)

・・・J.S.先生

『このメソッドに出会う前、いくつかのピアノを脱力して弾くためのセミナーを受けたことがありました。

しかし、どのセミナーも、「これが脱力できている状態です」といった具合に、完成形をレクチャーするもので、それに至るまでのトレーニング方法がよく分からず、結局、できるようになるまでずっとその先生について個人指導していただくより他ないんだな、と感じていました。

ピアノ脱力法メソッドトレーナー講座を受講して、一番有り難かったことは、その再現性と、簡便性、そして応用性でした。

時間をかけず、道具を使わず、簡単に続けられるトレーニング方法が確立しているだけでなく、その根本的な部分を教えていただけたことで、一人一人の、違う問題を持った生徒に、基本から応用したトレーニングを指示できるようになったことで、生徒全員に効果がでてきています。

小さな生徒には、「これが脱力だよ」とやってみせても、すぐには出来ません。

出来ないのは、何が足りないからか、まず何から手をつければいいのか、そういった一つ一つの答えがクリアーになり、これまでよりずっと短期間に、基礎習得の道筋をつけてあげられるようになり、昨年末の教室の発表会では、全員の音色の変化という形で、確かな手応えを得られました。

また、うれしい誤算だったのは、私自身が“手が小さいから”“ここが才能の限界”と、あきらめていたいくつものテクニックが、驚くほど簡単にクリアできてしまったとこです。

正直あきらめて久しかったので、恥ずかしながら特に克服しようという気合いも無かった中で、あっけないほど一瞬でそれがひっくり返ってしまい、驚きのあまり、最初は何が起こったのか呆然としてしまったほどでした。

小学校入学まで、好き勝手に弾かせていたせいで、すっかりまむし指が定着してしまった長女も、僅か3ヶ月で、相当改善されてきました。

今後の生徒達の上達が楽しみです。きっとほとんどの生徒が、私よりずっとずっと

上手になってくれると思います。

私が40代に習得したことを、小学生のうちから学ぶのですから☆』

・・・S.M.先生